A l’heure où le Château de La Roche-Guyon propose une grande exposition Machinaxion, Mortimer prisonnier du temps, autour de l’album Le Piège diabolique, sixième aventure de Blake et Mortimer, nous vous proposons un très court voyage en chronoscaphe pour nous retrouver au début décembre 2021, période de parution de Edgar P. Jacobs, le rêveur d’apocalypses, la biographie dessinée du Maître du Bois des Pauvres cosignée par Philippe Wurm et François Rivière aux éditions Glénat.

Il est bien évident que cette publication ligne claire marquante n’était pas passée sous nos écrans radars. D’ailleurs Philippe Wurm l’évoquait sur ces pages dès 2018. Nous avions juste convenu de prendre le temps et de proposer un entretien en décalé. Plus que sollicité suite à la reconnaissance méritée, tant médiatique que publique, de son album, Philippe avait besoin d’un retour au calme pour travailler ses réponses avec le soin qu’on lui connaît.

Nous espérons que vous prendrez plaisir à découvrir ce nouvel échange. Et si vous appréciez vraiment les voyages dans le temps, vous aurez l’occasion de le prolonger de quelques années avec la reprise de deux précédents entretiens que Philippe Wurm nous accordait dont l’un déjà très jacobien. A découvrir plus bas.

Un grand merci à Philippe Wurm d’avoir pris une fois de plus de son temps pour nous éclairer de ses lumières en nous faisant partager quelques croquis et recherches pour les couvertures des différentes éditions de son Edgar P. Jacobs. Il est toujours très enrichissant pour nous de recueillir ses commentaires d’artiste, de théoricien et de pédagogue.

Klare Lijn International : Le moins que l’on puisse dire est que le travail de l’interviewer est bien compliqué après la lecture de la version noir et blanc largement commentée et enrichie de votre album. En effet, vous y apportez énormément de réponses à des questions que l’on peut se poser sur votre bande dessinée. Aussi ma première question portera sur cette dernière version noir et blanc. Qui en a eu l’idée ? Est-ce que vous avez œuvré seul sur sa conception générale ?

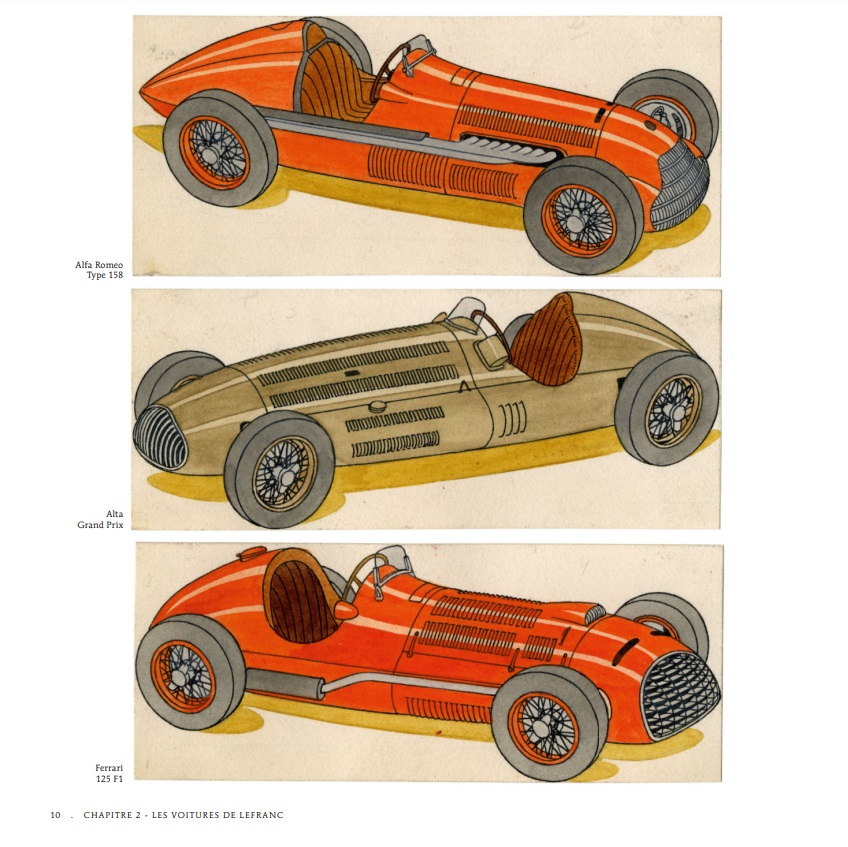

Philippe WURM : En 2014, après avoir réalisé une dizaine de planches, je me suis aperçu que j’avais besoin d’énormément d’informations pour dessiner. Pour ce faire, j’ai constitué un important fond d’archives historiques. Bruxelles prenait de plus en plus de place dans mes décors et d’autres sujets apparaissaient comme, les voitures, la mode, les trams, ou les réclames sur les murs de la ville et des cafés. Cette investigation pointue était indispensable pour le bon déroulement de mon projet.

En même temps, j’avais décidé d’intensifier le noir et blanc sur mes planches. Cette démarche participait d’une part à structurer graphiquement la page et ,d’autre part, elle m’offrait l’opportunité de porter un regard sur la part « obscure » de la ligne claire.

Je souhaitais que tout cela puisse être mis en valeur.

C’est pourquoi, j’ai proposé à Benoît Cousin (mon éditeur) de réaliser une édition spéciale qui en rendrait compte. Non seulement, Benoît Cousin a immédiatement validé cette proposition, mais de plus, après sept années de travail ininterrompu, il s’est montré toujours aussi enthousiaste et encourageant. Dans la foulée de cette approbation, J’ai contacté Stephan Caluwaerts (excellent journaliste et spécialiste de l’âge d’or de la Belgique au 20ème siècle), pour lui proposer de m’aider à réaliser cet imposant travail. Aussitôt à la tâche, Stephan Caluwaerts n’a ménagé ni sa peine, ni son temps pour produire les interviews est les articles qui devaient enrichir le livre. Par la suite, François Rivière a complété le dossier par un texte dans lequel il raconte de façon très touchante sa relation avec le Maître du Bois des Pauvres. Le réel enthousiasme suscité par les lecteurs à la sortie de cet album témoigne du bien-fondé de notre investissement.

KLI : Comment vous sentez-vous après la parution de l’ouvrage ? Heureux et satisfait d’avoir enfin terminé et pressé de passer à autre chose ? Ou bien en plein « baby blues » avec un manque de Jacobs après toutes ces années consacrées à sa vie ? Un peu des deux ?

PW : Je ressens toujours une nostalgie du livre terminé surtout quand, par la suite, je change de sujet. L’ambiance du livre et de ses les personnages me trottent longtemps dans la tête. Comme il s’agit d’un unique album sur le parcours d’une vie, cela me prendra un certain temps. Mais ce n’est pas désagréable car cela peut servir d’appui pour un nouveau projet.

KLI : Est-ce qu’on doit considérer votre bande dessinée comme définitive ? Je m’explique. En la lisant, j’avais en tête Les aventures de Hergé par Stanislas, Bocquet et Fromental qui donnent lieu régulièrement, à chaque nouvelle édition, à des ajouts de planches tirés d’épisodes de la vie du créateur de Tintin. Est-ce que cela pourrait se concevoir pour votre Jacobs ?

PW : En effet, on peut envisager d’autres épisodes intermédiaires à l’égal de la biographie d’Hergé par Stanislas, Bocquet et Fromental. J’adore cette bande dessinée qui m’a servi de référence pour gérer certains aspects graphiques ou narratifs de notre biographie de l’auteur de La Marque jaune.

KLI : On peut s’étonner de ne pas trouver dans votre bande dessinée la séquence de la chute dans le puits qui serait fondatrice de l’inclination de Jacobs pour le monde souterrain. Pourquoi ne pas avoir évoqué le jeune Jacobs ? Par manque de sources fiables ? Parce que cela avait déjà été approché par F. Rivière et F. Carin dans leur récit hommage publié dans Tintin. A mes yeux, la fin de vie de Jacobs aurait pu également donner lieu à quelques planches supplémentaires pour évoquer la création de la Fondation Jacobs, des éditions Blake et Mortimer, cette volonté de rompre avec le Lombard qui est aussi une forme de reconnaissance tardive par Jacobs lui-même de sa propre valeur artistique. Cela aurait pu être l’occasion de dépeindre ceux qui l’accompagnaient dans cette émancipation mais aussi la forme d’influence voire de manipulation de certains d’entre eux sur un créateur âgé et isolé. Il aurait pu également être intéressant de mettre en avant tout l’intérêt porté par de jeunes auteurs, rénovateurs de la ligne claire, à Jacobs mais aussi celui d’éditeurs comme Archives Internationales pour la mise en avant de son talent graphique via de superbes sérigraphies. Comment se sont faits les choix avec F. Rivière sur les passages de la vie de Jacobs à mettre en avant ?

PW : Une bonne partie des questions que vous soulevez sont traitées dans la très bonne et très complète biographie de Jacobs écrite par Francois Rivière et Benoît Mouchart.

Le format bande dessinée, selon moi, gagne à être assez concis. Cette approche impose des coupes et des choix. Mais c’est une contrainte que j’apprécie car cela permet au lecteur de dégager plus facilement une vue d’ensemble, d’embrasser presque d’un seul regard toute une vie, et de se figurer une synthèse qui me semble être une des caractéristiques de la narration graphique.

Cela dit, il y a aussi une forme de jeu, car la narration par l’image se relit plus souvent qu’un roman. Cette pratique de relecture, particulièrement pour les albums qui adoptent le style ligne claire, favorise la perception de « la profondeur des images plates » (pour reprendre un beau titre de Pierre Fresnault-Deruelle) et permet de « tisser » (pour reprendre un terme cher à Thierry Groensteen) de nouveaux rapports entre texte et image, ou entre les images elles-mêmes. Ainsi de « la synthèse à la relecture » une densité se met en place qui peut apporter au « déchiffreur » de nouvelles compréhensions et interprétations par couches successives.

De plus, je dirais que la brièveté favorise le rythme, lequel fait écho à la musique, et nous savons que le père de Blake et Mortimer était sensible à cette pratique. La réécoute est une manière agréable d’appréhender une œuvre musicale.

Par exemple, le fait d’avoir débuté la biographie d’E.P. Jacobs à l’âge de 19 ans et d’avoir peu développé les dernières phases de sa vie, nous a permis de rester concentrés sur l’impact de certaines images fortes (dont l’escalier du Cinquantenaire) et de trouver une fin en écho au début de l’histoire. Cette technique narrative a contribué à creuser par l’image une forme d’intimité psychique entre le lecteur et l’auteur du Rayon U.

KLI : Les séquences de rêve ou plutôt de cauchemar sont très présentes dans l’album. C’était un souhait partagé par vous et Rivière de sortir du réel et de rentrer dans les doutes et tourments du cerveau jacobsien ?

PW : A l’entame de ce projet, François Rivière avait intitulé l’ouvrage L’atelier du Rêve.

Le rêve est pour Rivière la pierre angulaire de son approche de Jacobs. Chez l’auteur du Rendez-vous de Sevenoaks, c’est aussi l’accès à l’enfance, aux lectures qui y sont liées et par conséquent à la puissance de l’imaginaire.

Au cours de l’élaboration des planches, je me suis permis d’insister sur cette part d’onirisme que j’ai parfois transformée en mauvais rêves.

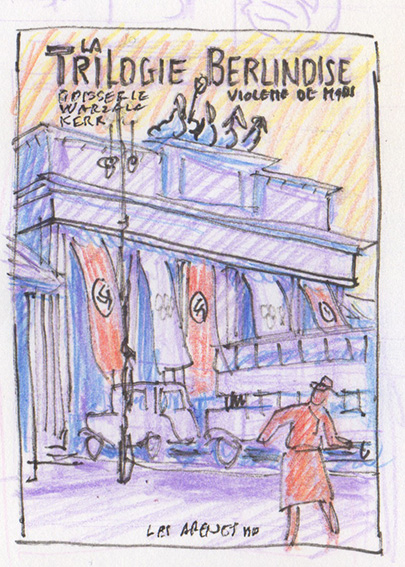

Lorsque nous avons envisagé de réaliser les couvertures, les cauchemars ont pris de l’importance dans les compositions graphiques. Il s’agissait en fin de compte de faire ressortir les hantises de Jacobs (comme il les avaient déjà si bien exprimées dans les couvertures de Blake et Mortimer). Un lien s’est ainsi établi entre les représentations dessinées par Jacobs et son monde intérieur. Cela nous a donné l’opportunité de faire apparaître, dans cette biographie, ce qu’on peut imaginer de ses tourments. Jacobs a agi en son temps comme un lanceur d’alerte ! Son œuvre est là pour nous avertir, nous faire réfléchir et en même temps pour exorciser ses propres angoisses.

Nous avions dès lors la possibilité de jouer sur deux tableaux, l’explicite et l’implicite, grâce à l’ambiguïté fondamentale de tout dessin et d’ouvrir ainsi un espace de perplexité pour le lecteur.

KLI : Question saugrenue liée à la lecture récente des Enigmes de la survivance, ouvrage signé J. Alexander, pseudo de Jacques Van Melkebeke, et sous-titré « Les morts communiquent-ils avec les vivants ? » mais aussi de vos commentaires quand vous évoquez le choix à partir d’un certain moment, dans l’avancement du récit, de développer les planches en symétrie axiale, la composition sur double-page et autres approches iconographiques chères à Jacobs. D’où vous est venue cette volonté de faire du Jacobs ? Est-ce que pendant la réalisation de l’album vous auriez perçu un appui de ce dernier, une forme de présence derrière votre épaule guidant votre travail ou des signes d’un accompagnement « paranormal » ? Vous étiez certainement le vivant le plus en contact avec son intimité et les mystères de sa création, ce qui peut créer des liens dixit « l’ami Jacques » !

PW : Mon immersion dans la vie de Jacobs a duré sept ans. Le miracle est que ce compagnonnage se soit fait sans lassitude ! Cela tient beaucoup à l’homme, à son humanisme, et aussi à son attitude d’artisan minutieux vis à vis de son travail. En fin de compte, c’est un homme simple, modeste, qui vit comme tel mais qui fait des choses extraordinaires et qui a un imaginaire fantastique. Parti de peu, il s’est donné les moyens artistiques de rêver une oeuvre ambitieuse et il a réussi à la construire de manière absolument remarquable !En définitive, il a accompli une œuvre vaste, totale, un véritable « Opéra de papier » !

Du point de vue du graphisme, c’est un dessinateur exceptionnel ; il parvient, à force de patience et de tact, à fusionner différents paramètres (le réalisme, le jeu d’acteur, l’expressivité, l’atmosphère, le sens du détail, le sens du volume, la qualité du trait, la stylisation et la composition de l’image) en un seul geste synthétique.

A cela s’ajoute l’intégration remarquable des textes dans l’agencement des planches et une narration d’une extrême fluidité.

Si ses pages sont en symétrie centrale, c’est pour évoquer l’art égyptien. Mais il ne fige pas sa démarche et il s’inspire d’une autre source, l’estampe japonaise, pour introduire du mouvement et du décadrage dans ses compositions (les estampes ayant apporté à l’Occident l’art du « cadrage photographique » avant même l’usage du Daguerréotype). Par ailleurs le dessinateur de l’Espadon a su, dès les illustrations en aquarelle pour le journal Bravo, se souvenir de la leçon de la couleur des Ukiyo-e !

L’Egypte et le Japon sont bien chez l’auteur de Blake et Mortimer les deux principales sources qui le relient à l’histoire de l’art hors de l’influence européenne.

Réaliser des pages en symétrie centrale me paraissait un bon moyen d’évoquer son univers culturel et de travailler son langage de bande dessinée. Ces planches en recherche d’équilibre m’ont fait évoluer, c’est certain. Peut-être est-ce ainsi que je sentais l’auteur du Rayon U observer ma progression tel un professeur attentif et bienveillant ? De plus il y avait cet émerveillement permanent qui consistait à analyser, très en détail, ses images et à être ébahi par les solutions qu’il avait trouvées et dont je pouvais tirer parti. De véritables parties d’échecs successives ! Comme un joueur, je pense, en effet, que je n’étais pas toujours seul !

KLI : Est-ce que votre éditeur Glénat vous avait fixé un délai limite pour réaliser l’album ou bien disposiez-vous de latitude pour y passer le temps nécessaire ? Question d’ordre bassement matériel et peut-être bien indiscrète : de quoi viviez-vous pendant toutes ces années de travail ? Bénéficiez-vous d’avances de l’éditeur ?

PW :

Il y avait une estimation de délai dans le contrat. Mais lorsque Jacques Glénat m’a déclaré que « je me prenais un peu pour Jacobs ! », il était entendu qu’il comptait me laisser poursuivre mon travail sans entrave de calendrier, pourvu que je maintienne le même état d’esprit artisanal. C’est pour moi une grande chance d’avoir mené cette tâche dans ces conditions et je lui en suis reconnaissant. Mon éditeur Benoît Cousin et mon scénariste François Rivière ont fait, pour leur part, preuve d’un soutien indéfectible et d’une patience remarquable. J’ai aussi eu la possibilité de tenir bien au-delà de l’avance sur droit qui m’était octroyée car j’étais professeur de dessin à l’Académie Constantin Meunier. Mon épouse qui est enseignante à l’Académie Royale des Beaux-Arts (celle de Jacobs !) m’a elle aussi beaucoup aidé. Malgré cet apport, j’ai dû faire des sacrifices et vendre des originaux et des pièces de collection pour subvenir à nos besoins familiaux, car il était difficile de tenir sur une telle distance. La sortie de l’album et l’enthousiasme de son accueil ont été une récompense à la fois très belle et assez compensatrice.

KLI : Vous développez une longue analyse de la perfection de la ligne claire jacobsienne et de ses spécificités dans votre ouvrage en convoquant Yves Chaland comme l’un de ses héritiers les plus doués. Nous n’allons pas déflorer vos commentaires sur le sujet même si l’envie est grande. Nous souhaiterions juste nous faire l’avocat du diable et vous soumettre une critique sur le travail de Jacobs qui peut indirectement s’appliquer à votre propre travail. Cela touche au souci d’être fidèle au réel via des sources et des documentations irréprochables, ce côté maniaque qui peut desservir une forme de spontanéité, cet appui sur des photographies qui certes aident à la mise en scène mais qui peuvent se ressentir trop fortement derrière le dessin… En clair, est-ce que ce souci d’exactitude est vraiment important, est-ce qu’il n’est pas superflu, le lecteur, à de rares exceptions près, pouvant n’avoir rien à redire si on ne lui décrit pas précisément la rue de l’immeuble dans lequel vivait Jacobs à telle époque ?

PW : Joost Swarte a créé les concepts de « ligne claire » et de « style atome ». Ils sont les premiers néologismes qui font entrer la bande dessinée dans l’histoire des courants artistiques et ce de manière plus intéressante que « l’école de Marcinelle » ou que « l’école de Bruxelles ». La fortune de la dénomination « ligne claire » est si grande qu’elle recouvre désormais un espace artistique très important et il me semble intéressant d’envisager d’y introduire des propositions de définitions intermédiaires.

Dans l’édition noir et blanc de notre biographie, j’ai écrit un article intitulé « la ligne Jacobs » dans lequel je tente au travers de réflexions et études, élaborées et publiées depuis une quinzaine d’années, de trouver un lien transversal entre les diverses composantes de « ligne claire » pour en dégager une synthèse qui définit une autre manière de la pratiquer.

C’est pour cette raison que j’utilise le terme de « ligne puissance » qui évoque le travail de la ligne au pinceau, en plein et délié, et fait écho à la manière dont Gilles Deleuze parle des « degrés de puissance » dans l’éthique de Spinoza. En résumé, l’auteur de Logique de la sensation dit qu’un être atteint sa plénitude, et connait par là un « présent éternel », lorsqu’il effectue son plus haut degré de puissance à partir des idées adéquates qu’il a élaborées (nota KLI : sur le concept de ligne puissance, on se reportera à la contribution de Philippe Wurm à l’ouvrage Le gout du noir dans la fiction policière contemporaine aux Presses Universitaires de Rennes en 2021 avec une analyse centrée sur La Comète de Carthage d’Yves Chaland).

J’utilise ce concept comme une métaphore pour dire que la « ligne claire » au trait épais est une sorte d’effectuation de puissance au même titre que celle que l’individu accomplit dans l’Ethique de Spinoza. Mais si cette ligne au pinceau est une allégorie de l’éthique que comporte-t-elle au juste ?

Premièrement, une synthèse plastique qui contient plusieurs paramètres (évoqués plus haut) en un seul tracé de pinceau. Deuxièmement, la représentation d’un moment de temps plié dans le trait, ce qui semble avoir le potentiel d’ajouter du mouvement et de la densité à l’intérieur du dessin.

Il s’agit symboliquement d’une synthèse de l’espace et du temps.

Le plasticien Lucio Fontana avait développé cette idée, dans les années 1960, dans ses peintures intitulées Concetto spaziale. Ses tableaux représentent une ligne noire au pinceau, en plein et délié, sur fond de toile blanche. En réalité le trait de pinceau est un coup de cutter ! Il coupe l’espace physique et coupe simultanément le temps, montrant par ce geste qu’il est toujours à l’œuvre sur la surface de la toile.

En 1533, le peintre Holbein avait déjà donné « un coup de cutter » dans une de ses peintures ! Il s‘agit du célèbre tableau intitulé Les Ambassadeurs. Une forme brunâtre, et incompréhensible, traverse en diagonale la partie inférieure de la scène. Il s’agit en fait d’une tête de mort, une vanité, qui est représentée sous forme d’anamorphose (forme étirée à l’extrême). Il faut donc se placer sur le côté du tableau pour voir apparaître ce crâne. Ce déplacement du point de vue introduit l’idée d’une double temporalité.

Dans son ouvrage L’anti-Atome – Franquin à l’épreuve de la vie (éditions PLG), Nicolas Tellop développe le concept Deleuzien de « Cristal du temps » et propose l’idée d’un présent dédoublé en permanence. Je ne peux développer ici la théorie à l’œuvre dans cet excellent essai. Je retiens que le style de Franquin au pinceau, de la première période des Spirou, est en concordance avec cette dimension temporelle laquelle s’exprime par la « ligne puissance » et fait vibrer chaque case dans un temporalité suspendue.

Je m‘appuie sur les idées de Deleuze, poursuivies par Tellop dans le domaine de la BD, et sur les tableaux de Fontana et Holbein pour tenter d’expliquer métaphoriquement que le trait de pinceau, la « ligne puissance », est bien une synthèse graphique qui contient intrinsèquement des potentialités temporelles qui restent à l’oeuvre lorsque le tiret est tracé. Mais cette ligne au pinceau est également porteuse d’autres « forces » qui induisent des représentations graphiques et des potentialités narratives différentes. En d’autres termes ces « forces » sont non seulement « temporelles » mais aussi « affectives », car détentrices d’une présence dans le dessin qui lui donnent crédibilité et densité. Par exemple, quand le personnage du Jeune Albert de Chaland reçoit une entaille à son bras, cela « blesse » davantage le protagoniste, et donc le lecteur, que lorsqu’il s’agit de Quick et Flupke. Tout un potentiel narratif peut alors se déployer.

De manière transversale je retrouve cette « ligne puissance » chez des dessinateurs, d’hier et d’aujourd’hui, aussi différents que Alex Raymond, Milton Caniff, Jijé, Franquin, Uderzo, Jacobs, Ever Meulen, Floc’h, Chaland, Clerc, Pellejero, Mathieu Bonhomme, Varela…

Concernant la question de la recherche de précision documentaire, il me semble que vous m’aviez déjà fait cette demande dans un autre entretien – voir ci-dessous – et j’avais répondu que je lutte pour montrer beaucoup sans en mettre de trop, le travail au pinceau étant une manière de concrétiser cette dialectique.

Cependant, dans le cas de la biographie de l’auteur de Blake et Mortimer, j’ai volontairement laissé aller la charge d’informations car je souhaitais davantage montrer. Il me semblait important qu’une reconnaissance des lieux puisse s’effectuer pour encrer la vie de Jacobs dans le réel. En travaillant dans l’esprit de la « ligne puissance » j’espère avoir réussi à évoquer en même temps qu’à montrer ?

KLI : Est-ce que vous avez d’emblée choisi le style graphique de l’album ? Comme Jacobs a énormément changé de dessin au fil des ans, la question aurait pu se poser d’adopter un traitement graphique différent suivant les époques. Est-ce que cela vous a traversé l’esprit ? Est-ce que le fait de savoir que l’album sortirait en noir et blanc a infléchi votre traitement graphique en apportant un soin tout particulier à la présence de masses noires et notamment à des compositions de planches faites exclusivement d’ombres ?

PW : Jacobs n’a cessé d’évoluer et de chercher des manières nouvelles de travailler son style (contrairement à Hergé qui, après-guerre s’est figé dans son propre académisme). Cependant nous avons, paradoxalement, une perception globale d’un « style Jacobs » ! A quoi cela tient-il ?

Je dirais que cela vient du traitement que Jacobs fait de la photographie dans son travail.

Constamment il a cherché à coller au réalisme, sur base de l’utilisation de beaucoup de photos pour les décors comme pour les personnages et simultanément il pratiquait un travail de stylisation pour détacher le dessin de l’empreinte photo et lui apporter le « design » propre à un graphisme épuré. Dans son Opéra de papier il parle de stylisation du réel. Cela lui vient de sa culture opératique. Cette source d’inspiration est liée au théâtre grec antique qui est un art de la représentation stylisée pour exprimer par la tragédie une catharsis de la société. Cette culture est également en corrélation avec la stylisation de l’art égyptien ce qui nous ramène à l’une des passions d’enfance de Jacobs. En résumé, on peut dire que Jacobs était imprégné de cette belle culture ancienne et que cela lui a servi de fil conducteur.

Je viens de lire dans Les cahiers de la BD un article intéressant sur les jeux vidéo écrit par Jean-Samuel Kriegk. Les premiers concepteurs de jeux vidéo partaient d’images simples et cherchaient au fur et à mesure à atteindre le « réalisme photographique », fascinés qu’ils étaient par le rendu réaliste permis par les évolutions de la technique informatique. En cela ils se comportaient comme des ingénieurs ingénus. L’évolution du genre a montré que le réalisme apportait de la confusion et que la narration pouvait en souffrir, surtout du point de vue de l’identification des personnages. Comme l’être humain est un être symbolique, la stylisation a finalement repris de l’importance dans les jeux vidéo, car elle relie l’imaginaire au récit, et participe à former un « tout » cohérent » dans l’esprit du lecteur. Ainsi, malgré les apparentes variations de traitement de son dessin, Jacobs a conservé la stylisation comme un élément constant. C’est la raison pour laquelle le « style Jacobs » est ressenti comme un ensemble assez cohérent car il impose cette idéalisation à ses albums. Pour ma part je me suis calé sur la période La Marque jaune et L’Enigme de l’Atlantide qui me semblent correspondre le mieux à ma recherche graphique en rapport avec la question de la « ligne puissance ».

Comme vous, je me suis interrogé sur l’intérêt d’un changement de style et de colorisation pour évoquer les étapes et les chapitres de la biographie. Finalement j’ai opté pour une unité graphique qui traverserait les époques et le coloriste Benoît Bekaert a fait de même en couleur. De plus il a introduit de subtiles variations de tons, suivant les décennies, pour aider à différencier les périodes sans en avoir l’air. Son choix de couleurs, ses harmonies et son sens narratif sont un atout considérable dans l’obtention d’une qualité graphique globale. Il a été en tous points remarquable.

Concernant le Noir et Blanc, c’est une préoccupation ancienne chez moi et la version « NB » de l’album est plutôt la conséquence d’avoir voulu, dès le début, un traitement graphique avec une grande composante de noir. Cela s’explique par une passion du noir mais aussi des styles de la « ligne claire » et de la « ligne puissance » qui sont synthétisées dans le travail de Chaland, génial porteur de ces tendances. Ces styles ont l’avantage, non négligeable, de bien traverser les époques artistiques c’est pourquoi il est intéressant de les utiliser aussi pour la traversée des âges d’une biographie.

KLI : Est-ce que selon vous cette bande dessinée ne pouvait s’envisager que dessinée par un belge féru de ligne claire et connaissant bien Bruxelles ?

PW : Oui, aux trois composantes ! Bruxelles, « ligne claire », Belge. Pour la ville, cela me semble important et c’est parfois la raison du moindre intérêt de certaines autres tentatives de représentation de notre capitale. C’est une richesse inouïe d’habiter la cité que l’on dessine. On la ressent autant qu’on la décrit. Je possède un livre de photos sur Paris d’Henri-Cartier Bresson dont le titre est Paris à vue d’œil. Dans la dédicace qu’il m’a adressée, le photographe a biffé le mot « oeil » pour y écrire « nez » ! Tout est dit !

Comme je suis un passionné de « vélo urbain », j’aime faire mes déplacements à bicyclette, je regarde et photographie la ville depuis 30 ans… Mais je la pédale également ! Ce qui veut dire que j’en connais les dénivelés (un cycliste cherche toujours à les éviter !), c’est la raison pour laquelle je me suis appliqué à montrer que Bruxelles est une ville « wallonnée », même si on dit souvent, un peu vite, qu’elle est la Capitale du « plat pays « !

La cité du Manneken-Pis est également considérée comme la Capitale de la BD, on peut en déduire une passion pour la « ligne claire » chez beaucoup d’habitants, cela signifie qu’il y a cette culture qui irrigue les esprits et qui infuse aussi les créateurs qui y travaillent (ils sont des éponges !). Enfin Belge, car il y a une fierté de dire d’où on vient ! D’autres auteurs peuvent s’emparer de la capitale et y apporter un regard intéressant mais dans la cadre de la biographie de Jacobs, qui est un Bruxellois de souche, je trouve qu’il est très justifié d’être un habitant de la métropole et de faire part de ses humeurs et de son histoire.

KLI : Quelle a été l’attitude des éditions Blake et Mortimer par rapport à ce projet chez Glénat ? Il y avait eu quelques soucis pour Rodolphe et Alloing concernant La marque Jacobs, leur biographie chez Delcourt. Est-ce que vous connaissiez d’ailleurs cette biographie parue il y a dix ans ?

PW : Il me semble que tout le monde peut faire une biographie pour autant qu’il n’y ait pas de diffamation. Avec François Rivière il y avait une garantie d’expertise et de grande tenue. Sur la question du dessin il peut y avoir matière à discussion. C’est pourquoi il a été décidé par Glénat de montrer le travail à Média-participations lorsqu’il serait arrivé à son terme. J’ai beaucoup apprécié la réaction de Média-participations qui a accepté la publication sans demander de modifications.

Bien entendu je connaissais la biographie de Rodolphe et Alloing et je pense qu’ils ont commis l’erreur de mettre le groupe Média-participation devant le fait accompli sans possibilité de négocier.

KLI : Est-ce que vous avez le sentiment d’avoir donné vie à l’homme Jacobs tel qu’il était réellement ? Est-ce que vous avez eu droit à des témoignages de personnes qui l’ont bien connu au quotidien et qui après avoir lu votre album vous auraient dit « C’est bien Edgar tel qu’il était avec ses qualités et ses défauts » ? On sent quand même beaucoup d’empathie de votre part. Jacobs n’était pourtant pas toujours de bonne composition. F. Rivière a d’ailleurs eu l’occasion d’évoquer l’évolution de leur relation et le côté quelque peu paranoïaque de Jacobs pour qui l’autre semblait souvent plein de mauvaises intentions à son endroit. Et puis, ce côté « mise en scène » de sa propre vie de son vivant, ce cérémonial mis en place lors des interviews au Bois des Pauvres, ses vitrines mettant en valeur ses propres créations, cela me semble révéler un ego élevé, un côté un peu prétentieux qui n’est peut-être pas suffisamment mis en avant dans votre bande dessinée.

PW : Les témoignages les plus nombreux et les plus importants, c’est François Rivière qui les a reçus (cf. ses extraordinaires Entretiens du Bois des Pauvres). Pour ma part, j’ai rencontré de nombreux dessinateurs qui l’avaient fréquenté et j’ai eu la chance, certes courte, de croiser Jacobs à la pose de la première pierre du Musée de la BD et de voir sa maison après son décès.

A la sortie de notre album j’ai eu le plaisir de recevoir des témoignages de plusieurs personnes qui l’avaient connu et qui m’ont confirmé que le portrait que nous faisions du père de Blake et Mortimer était très ressemblant et émouvant. Roger Leloup fait partie de ces témoins privilégiés et cela m’a infiniment touché.

Concernant la « paranoïa » de Jacobs, elle est probablement exacte. Mais il ne faut pas l’exagérer, d’abord parce que tout auteur possède un certain degré de cette affliction qui ouvre la sensibilité et permet de faire fonctionner l’imaginaire de manière expansée. Il en va de même pour l’ego et les artistes, tout étant une question de degré.

Le fait intéressant dans le cas de de l’auteur de La Marque jaune réside dans la forme prise par cette « problématique paranoïaque » et son rapport à la profession. En effet, l’« Autre » qui est la source principale des difficultés de l’auteur de l’Espadon, n’est jamais nommé car il ne peut l’être, Jacobs dépend en grande partie de lui. Cet « Autre » c’est Hergé, le père de Tintin et l’actionnaire du journal du même nom. C’est pour cette raison que Jacobs transfère cet « autre » sur tous les « autres » dans la profession (et en particulier sur Jacques Martin). Cela dit, il n’y a pas de « fumée sans feu ». Une base réelle est bien à la source de cette sensation de persécution, puisque nous savons qu’Hergé a dit à Leblanc (directeur-fondateur des éditions du Lombard) qu’«un Blake et Mortimer vendu est un Tintin qui ne se vend pas ». Et Jacobs a subi tout au long de son parcours d’auteur les achoppements d’Hergé qui lui a mis des bâtons dans les roues. Il a fallu la gestion de son œuvre éditoriale par Média-participation pour révéler le véritable potentiel de vente des albums de Blake et Mortimer. De fait, je suis plutôt admiratif de Jacobs qui a su si bien résister et sur la longueur à une telle pression. C’est un exemple de résilience remarquable. On en revient à son humanisme si touchant. Et c’est la raison pour laquelle nous avons voulu imaginer un « Jacobs heureux » vers la fin de sa vie. Pour ma part, je pense qu’il a su puiser dans la joie de la création la force de traverser toutes les épreuves et qu’il a su la transférer dans son œuvre jusqu’au bout.

KLI : Quels sont vos projets ? Un retour à Lady Elza, votre dernière héroïne en date ? Est-ce que vous auriez été approché pour dessiner un Blake et Mortimer en qualité de repreneur ? Vous aviez passé un test en son temps. J’imagine qu’après cette biographie, vous figurez sur la liste des candidats fortement pressentis !

PW : Les projets se bousculent en ce moment, mais je ne peux pas tout faire. Lady Elza est toujours chère à mon cœur et à celui de Jean Dufaux mais le moment ne semble pas venu de poursuivre ses aventures. C’est pourquoi je songe à me diriger vers une autre biographie d’auteur de bande dessinée. Il me semble que l’époque est au regard rétrospectif sur notre patrimoine franco-belge. Cette démarche peut aussi aider la spéculation créative et je trouve que la bande dessinée est plutôt bien qualifiée pour parler de la bande dessinée.

KLI : Un grand merci pour ces éclairages toujours autant appréciés ! D’ailleurs, à l’occasion de cet échange, nous remettons en ligne, ci-dessous, deux précédents entretiens proposés sur la première version de notre blog en 2012 et 2018.

Lien utile : www.glenat.com

Illustrations copyright Wurm, Rivière et Glénat.

ENTRETIEN AVEC PHILIPPE WURM AUTOUR DE PUBLICATIONS JACOBSIENNES- 2018

La fin 2017 a été marquée par la publication de plusieurs ouvrages qui participent grandement à une meilleure compréhension de l’œuvre d’Edgar P. Jacobs.

En premier lieu, deux études sur l’art jacobsien signées par deux experts de la bande dessinée et de l’image en général et deux hergéologues émérites, Pierre Fresnault-Deruelle avec Edgar P. Jacobs ou L’image Inquiétée dans la collection iconotextes des Presses Universitaires François Rabelais et le regretté Pierre Sterckx avec La Machine Jacobs, ouvrage posthume publié aux éditions Dargaud.

En second lieu, la publication dans la collection des intégrales Niffle de deux gros volumes reprenant l’intégralité des aventures de Blake et Mortimer signées Jacobs, du Secret de l’Espadon aux Trois Formules du Professeur Sato, en moyen format et en noir et blanc.

A la lecture de ces livres, nous est venue l’idée de les soumettre à l’analyse bien évidemment éclairée d’un auteur contemporain connaissant bien l’œuvre de Jacobs. Notre choix ne s’est pas porté sur l’un des repreneurs de la série Blake et Mortimer mais sur le dessinateur Philippe Wurm, dessinateur ligne claire bien connu des amateurs pour ses séries Les Rochester et Lady Elza. Pourquoi ? Primo parce qu’il œuvre depuis déjà de longs mois sur une biographie dessinée d’Edgar P. Jacobs cosignée avec l’éminent François Rivière, interviewer et analyste historique du créateur de Blake et Mortimer. Deuxio parce que Philippe Wurm mène des travaux de recherche sur le medium bande dessinée qu’il enseigne dans le cadre de conférences dans le cadre universitaire. Tertio car c’est un artiste très sympathique et avenant, ce qui ne gâte rien !

Nous le remercions très chaleureusement d’avoir accueilli avec enthousiasme notre projet d’échange jacobsien et d’y avoir consacré de l’énergie et du temps en pleine période de vacances de Noël ! J’espère que vous prendrez autant de plaisir à le lire que nous en avons eu à le préparer avec lui.

Klare Lijn International : Philippe, quels sont les rapports que vous entretenez avec les publications d’analyse de la bande dessinée ? Etes-vous un fervent amateur du regard de critiques d’art, d’historiens, de philosophes, de sémiologues… sur la bande dessinée ? En qualité d’auteur et en qualité d’enseignant?

Philippe Wurm : J’ai beaucoup lu et je lis encore bon nombre d’ouvrages d’analyse critique sur la bande dessinée. Je trouve que ce genre de lectures permet de prendre un recul intéressant. Ils apportent forcément un autre regard et enrichissent le mien. Ils ont pour principal effet de me donner envie de relire mes classiques, ce qui m’aide à m’y replonger. Je crois beaucoup aux vertus de la relecture. Elle permet de saisir l’oeuvre sous un nouvel angle et de relever des aspects que je n’avais pas perçus auparavant. Dans ma pratique d’enseignant de cours de « bande dessinée et illustration », ces ouvrages me sont parfois utiles. Les intégrer de manière directe peut être difficile mais je les utilise plutôt de manière indirecte afin d’aider un élève à propos de l’une ou l’autre question particulière.

KLI : J’imagine que les dernières publications érudites autour de l’oeuvre d’Edgar P. Jacobs – Jacobs ou l’image inquiétée de Pierre Fresnault-Deruelle et La Machine Jacobs de Pierre Sterckx – ont dû retenir toute votre attention et titiller l’esprit d’un dessinateur qui œuvre à la biographie en images du Maître du Bois des Pauvres ! Lequel de ces deux ouvrages a retenu votre préférence ? Quels sont leurs points faibles et leurs qualités respectives ? Chez Pierre Fresnault-Deruelle, on pourra s’étonner de son parti-pris incompréhensible d’arrêter son analyse au Piège Diabolique en faisant l’impasse sur L’Afffaire du Collier et Les 3 Formules du Professeur Sato mais aussi de quelques coquilles sur le nom d’auteurs ou de séries de la « nouvelle ligne claire » (ex : Le Rendez-Vous de Seven Oaks, les aventures de Victor Laudacieux). Côté Pierre Sterckx, je ne sais à quel état était l’ouvrage lors du décès de l’auteur mais il me donne une impression d’inachevé, d’incomplétude comme une compilation de fragments d’analyse même si son iconographie très belle et vraiment pertinente en rapport avec le texte.

PW : Les ouvrages d’analyse sur Jacobs ne sont pas encore très nombreux. J’ai été intrigué lorsque j’en ai vu apparaître deux nouveaux, qui portaient, en outre, chacun une signature prestigieuse. Les deux ouvrages sont intéressants dans la mesure où ils tentent une analyse globale de l’œuvre dans ses rapports avec la grande culture. J’ai une préférence pour l’ouvrage de Pierre Sterckx car je trouve qu’il ouvre de nouvelles pistes.

En effet, j’ai trouvé son intention de renouveler la grille d’analyse des bandes dessinées très louable. Il se propose de sortir de l’analyse sémiologique et structuraliste qui a majoritairement prévalu ces dernières décennies pour apporter un regard plus philosophique basé sur les concepts de Deleuze, Guattari ou Simondon. Cependant, comme vous, je ressors de cet ouvrage avec un certain goût d’inachevé. C’est un texte basé sur de très bonnes intuitions, mais peut-être que le décès de Pierre Sterckx a empêché cet approfondissement ?

En ce qui concerne l’ouvrage de Pierre Fresnault-Deruelle, il est intéressant de noter le rapport qu’il établit avec les sources littéraires de Jacobs. Il montre très bien comment le père de Blake et Mortimer a été marqué par les auteurs anglais de la fin du XIXème siècle, mais aussi par le courant des peintres symbolistes et, plus tard, par des œuvres majeures du cinéma expressionniste allemand. Pierre Fresnault-Deruelle insiste à juste titre sur l’importance de ce background culturel dans la réalisation des « images inquiétantes » de Jacobs et il relève particulièrement la gestion des couleurs pour les intensifier. Ma réserve principale tient au fait que Pierre Fresnault-Deruelle fonde ses analyses couleurs sur les éditions actuelles de Blake et Mortimer. Selon moi, on est au plus proche des véritables intentions chromatiques de Jacobs dans les éditions originales publiées par le Lombard à leur époque (essentiellement pour les premiers titres particulièrement bien imprimés par les établissements « Cortenbergh » qui constituaient l’un des meilleurs imprimeurs de son temps). Je sais que les éditions originales sont difficilement accessibles au grand public, mais elles sont d’une qualité incomparablement supérieure aux couleurs actuelles qui ont été refaites dans les années 1980, à la gouache et en à-plat de couleur.

KLI : Ce qui frappe à la lecture des livres des deux Pierre – Fresnault-Deruelle et Sterckx – c’est finalement le décalage entre leur propos sur l’importance de la couleur chez Jacobs et la parution concomitante d’une intégrale des planches en noir et blanc chez Niffle. Même si cette dernière initiative éditoriale donne à voir le dessin pur de l’artiste notamment pour des séquences aux tonalités sombres qui le rendaient beaucoup moins lisibles dans les éditions courantes – on pourrait presque s’interroger sur sa réelle utilité tant la couleur est consubstantielle de l’art de Jacobs. Qu’en pensez-vous ? Votre biographie sera en noir et blanc ou en couleurs ?

PW : Pierre Fresnault-Deruelle et Pierre Sterckx ont raison d’insister sur l’importance de la couleur chez Jacobs. Sa gamme chromatique, mise au point dans le rayon U, est un apport essentiel aux publications franco-belges de l’après-guerre. Il n’y a pas de contradiction avec la présentation d’une édition en noir et blanc. C’est autre chose : l’édition en noir et blanc rend hommage au dessin en tant que tel. En effet, le fait qu’elle soit éditée grand format renforce cette lisibilité du trait.

Avec un regard un peu professionnel, on peut percevoir tout le génie de la « ligne Jacobs », son sens du volume, ses pleins et ses déliés, son utilisation si savante du noir. Grâce à cette édition-ci, TOUT y est ! Ce sont des ouvrages de référence pour tous les dessinateurs, mais aussi pour les lecteurs passionnés de ligne claire et les amoureux du dessin. Ces livres sont des livres d’art et ils s’adressent bien à tous les lecteurs de bande dessinée.

Notre biographie comportera une édition en noir et blanc, justement pour faire apparaître la dimension graphique que j’ai essayé d’élaborer en hommage à Jacobs, l’édition courante sera en couleur.

KLI : L’analyse ou la mise en exergue de cases de Jacobs tant chez Pierre Fresnault-Deruelle que chez Pierre Sterckx me semble d’autant plus pertinente que Jacobs est un fabricant d’images mémorables qui fonctionnent seules isolées du récit et qui happent véritablement. On contemple fasciné, presque hypnotisé, par la force et la beauté de ces cases et planches qui irradient les pupilles. Partagez-vous ce point de vue ? Finalement, l’édition noir et blanc peut donner l’impression d’un sentiment de manque.

PW : L’analyse de cases isolées chez Jacobs semble assez logique car il est bien entendu qu’il a créé des « cases mémorables ». Mais j’ai toujours eu quelques difficultés à m’arrêter sur une seule case et à en lire l’analyse, pour en parler comme d’une « case mémorable ». C’est un peu comme dans les vieux cinémas de mon enfance lorsque je regardais les photos du film présentées à l’entrée. C’était toujours décevant. Après avoir vu le film, ces images devenaient plus intéressantes. Ce qui veut dire qu’elles n’avaient d’intérêt qu’a posteriori (déjà à titre de nostalgie), alors qu’une peinture figurative fonctionne d’emblée comme représentation en soi.

Les cases sont donc mémorables à l’intérieur du flux du récit. Le paradoxe chez Jacobs est que chaque image est « mémorable » parce chaque case est « remarquable » !… En effet, chaque image possède la composition d’une petite estampe, et pourtant cela n’empêche pas le fait que chaque case s’inscrive dans la globalité ou le flux narratif de la planche. Jacobs est donc un narrateur qui procède par juxtaposition d’estampes, dont chacune est à la fois parfaite en elle-même et parfaitement cohérente dans le tout. Si les images irradient ainsi et déjà en noir et blanc, cela est dû principalement à la puissance de son style graphique qui permet d’engranger un maximum d’intensité.

Les correspondances que Pierre Fresnault-Deruelle établit dans les « images inquiétées » de Jacobs avec notre fond culturel (littéraire, pictural, cinématographique…) sont une explication de leur pouvoir de fascination, mais cela ne suffit pas. Je crois que pour cela il faut entrer dans l’analyse spécifique du dessin. Pour illustrer mon propos, je citerai le dernier livre de Blutch, Variations, où celui-ci propose une réinterprétation fascinante de grands classiques de la bande dessinée.

Il montre que l’ensorcellement d’une image tient autant dans la puissance du trait au pinceau que dans la qualité de composition des cases (quand celle-ci est manipulée par un virtuose qui va jusqu’au bout de l’effort de dessiner). Jacobs est de la même trempe que Blutch (ou inversement !). Les planches en noir et blanc de Blake et Mortimer aident à comprendre cette perfection de finition et mettent en lumière ce qu’il y a de spécifique au dessin de Jacobs : un tracé caractéristique qui peut être qualifié de « ligne puissance ». Cette « ligne puissance » est définie par un tracé au pinceau, en plein et délié, qui condense le volume de manière à en donner la présence tout en permettant à la ligne de conserver la primauté du tracé. Pour prendre deux références dans champ culturel , c’est la ligne issue aussi bien des « bas reliefs égyptiens » (que l’on voit très bien à la lumière rasante) que celle, moderne et au « cutter » des toiles de Fontana. Par parenthèse, cette notion de plein et délié est intéressante car elle relie, par le tracé, le dessin à la typographie, ce qui colle très bien au langage spécifique de la bande dessinée. Selon moi, le Jacobs dessinateur était irrigué par deux cultures majeures, celle de l’Egypte pour la question du volume/tracé et celle du Japon pour la subtile composition des images en couleur.

KLI : Etes-vous également adepte des publications grand format des aventures de Blake et Mortimer proposées par l’éditeur Golden Creek ou bien ce type de tirage ne vous apporte pas grand chose ?

PW : J’ai apprécié les éditions grand format en noir et blanc type Golden Creek. Cela aide à comprendre le travail d’encrage du dessinateur, et cela est utile du point de vue professionnel. Toutefois, ces planches sont issues de films noir et blanc d’imprimerie et ne rendent pas toute la qualité du trait qui ne peut se percevoir que d’après les originaux ou de très très bons scans de ceux-ci.

KLI : Pour en revenir aux livres de Pierre Fresnault-Deruelle et Pierre Sterckx, il me semble convoquer l’un et l’autre des références qui mettent bien en avant les côtés très ténébreux et inquiétants de la représentation jacobsienne. On se rend compte à quel point Jacobs sait puiser dans l’imaginaire le plus sombre, convoquer des thèmes récurrents du roman populaire (cités englouties, savants misanthropes, rayons de la mort…) sans sombrer dans le Grand Guignol et ses excès. Quel est votre regard sur cette analyse ?

PW : Les deux ouvrages mettent bien en avant certaines références culturelles qui ont fasciné Jacobs et la manière dont on en retrouve les échos dans son travail. Ils ont montré combien Jacobs était un des auteurs franco-belges les plus accomplis de son époque (dès Le Rayon U) puisqu’il pouvait maîtriser simultanément les registres du texte, du dessin et de la couleur. A ce propos, je me réjouis des superbes reproductions couleurs des planches du Rayon U présentées, à partir des originaux, dans l’ouvrage de Pierre Sterckx. Avec les reproductions que nous voyons habituellement, issues de pages du journal Bravo, nous n’avons pas idée de la véritable qualité de l’oeuvre de Jacobs dès cette époque. Or il ne faut pas oublier que c’est en voyant ces planches originales du Rayon U qu’Hergé a compris qu’il avait trouvé l’artiste qui allait lui fournir la gamme et la tonalité adéquate pour la mise en couleur de ses Tintin !

Chez Pierre Fresnault-Deruelle, j’ai particulièrement apprécié le fait qu’il valorise chez Jacobs la capacité à convoquer la culture expressionniste allemande tout en se préservant de sombrer dans le « grand guignol » ou le grotesque.

Chez Pierre Sterckx, j’ai trouvé intéressante la manière dont il aborde les images de Jacobs en mettant en avant la complexité de l’imbrication des trois registres (texte, dessin, couleur). Il reconnaît au père de Blake et Mortimer une originalité et une modernité qui lui ont été peu accordées jusque-là. En outre, son analyse du rapport texte/image montre la manière dont Jacobs jouait de leur imbrication pour rentrer dans une temporalité différée (qui fait écho à sa formation de chanteur d’opéra). Il avance même l’idée selon laquelle le texte et le dessin vont trouver un liant subtil grâce à la couleur qui va permettre de formaliser une sorte de « sonorité opératique » qui manque tant à la bande dessinée. C’est donc par la sonorité des images muettes que Pierre Sterckx caractérise la force envoûtante du travail de Jacobs. Il affirme la très grande maîtrise de celui-ci et il démontre ainsi sa capacité à jouer de mouvements lents ou rapides pour imposer SON tempo particulier au lecteur de bande dessinée (ce qui est un paradoxe puisque le lecteur est généralement maître de son tempo, contrairement au cinéma ou à l’opéra). J’ai toutefois un regret concernant les sources de Pierre Sterckx, car il cite, à de nombreuses reprises, ses lectures de Deleuze, Guattari ou Simondon pour étayer son argumentation. Il est dommage qu’il ne soit pas montré plus rigoureux dans ses notes car on aurait aimé mieux comprendre les liens qu’il établit entre ses sources prestigieuses et son raisonnement.

KLI : Finalement, Jacobs aura fait le grand écart entre la lumière de l’Opéra, y exerçant un métier de chanteur exposé au regard du public et l’obscurité d’un atelier de dessinateur de bandes dessinées, isolé, loin du contact des autres. En quoi cette évolution personnelle radicale se ressent selon vous dans son oeuvre ? Comment allez-vous l’aborder dans votre biographie ?

PW : « De l’Agora à l’Hermite » !… C’est une question délicate. Jacobs a eu deux métiers, et, comme il avait longtemps manifesté sa préférence pour le premier, il est difficile de dire comment il a accepté cette transition. En tant que chanteur, Jacobs devait avoir la passion de la scène, c’est donc aussi la personnalité de quelqu’un qui ne craint pas l’exposition au public. L’expression de sa préférence pour son premier métier, celui de chanteur d’opéra, paraît ainsi contradictoire avec l’image qu’il donnait en fin de carrière, de « moine copiste » du Bois des Pauvres. Toutefois, il me semble que Jacobs lui-même a répondu à cette question et a levé cette contradiction apparente, dans une interview qu’il a donnée à la RTBF en 1977, lorsque la journaliste lui demande: « Et si c’était à refaire ? Vous seriez chanteur d’opéra ou créateur de bande dessinée ? ». Jacobs se lance dans une réplique nuancée qui tient compte de son regret de n’avoir pu poursuivre la carrière lyrique, mais il conclut en disant que, face à l’évolution contemporaine des arts, il préfère nettement se retrouver dans sa situation actuelle de créateur de bande dessinée car il a ainsi le privilège d’être le seul metteur en scène de son opéra de papier !

Dans notre biographie nous montrons un Jacobs bon vivant qui est souvent en relation avec ses amis et qui mène une vie sociale active. Je pense qu’il a su maintenir cette convivialité longtemps, et ce malgré la dimension solitaire que requiert le métier d’auteur de bande dessinée réaliste.

KLI : Pierre Fresnault-Deruelle mais aussi Benoît Peeters, dans sa brillante préface de Jacobs ou l’Image Inquiétée, se montrent réservés voire critiques par rapport aux reprises de Blake et Mortimer après la mort de Jacobs. Je ne suis pas loin de partager leurs points de vue. Et vous qui aviez tenté votre chance pour réaliser un Blake et Mortimer, qu’est-ce que vous en pensez aujourd’hui ? Est- ce que les livres de Pierre Fresnault-Deruelle et Pierre Sterckx n’apportent pas la démonstration la plus brillante qu’un Blake et Mortimer sans Jacobs ne peut pas être un Blake et Mortimer quelles que soient les qualités des repreneurs ?

PW : Je trouve la question des reprises assez complexe, car elles sont entachées d’un gros soupçon d’opportunisme. Pour ma part, je garde une fascination pour L’Affaire Francis Blake. Cet album, au moment de sa sortie, a amené tout un nouveau public vers Blake et Mortimer et a institué la série comme classique indémodable. Le statut actuel de l’oeuvre de Jacobs lui doit beaucoup. Le très grand talent des auteurs, Van Hamme et Ted Benoit, et le soin extrême qu’ils ont apporté à la réalisation ont montré que les reprises peuvent être des créations bien au delà des visées économiques. Après tout, Franquin a bien montré que la reprise de Spirou pouvait donner lieu à une oeuvre géniale. Retrouver Blake et Mortimer sans Jacobs est impossible, mais autre chose peut advenir que Jacobs n’aurait pas fait et qui convient très bien à Blake et Mortimer.

Je ne pense pas que les textes sur le travail de Jacobs apportent une démonstration contre les repreneurs. Ce sont des textes qui analysent l’oeuvre extraordinaire du Maître du « Bois des Pauvres » et ils ajoutent des facettes à sa compréhension sous différents angles.

Rétrospectivement, je pense qu’il y a d’autres manières d’admirer Jacobs que de reprendre ses personnages. Je suis vraiment très heureux de me consacrer à l’auteur Jacobs et à son parcours de vie. Le travail que nous faisons avec François Rivière est très riche en découvertes sur l’homme et son oeuvre et cela me plaît énormément.

KLI : En refermant les livres de Pierre Fresnault-Deruelle et Pierre Sterckx, j’ai éprouvé une attente forte d’un ouvrage centré sur la collaboration Hergé-Jacobs, les apports réciproques qu’ils en ont tirés l’un et l’autre mais aussi les différences qu’ils ont marquées, par la suite, dans leurs travaux personnels. J’imagine que cette période sera développée dans votre bande dessinée et que vous nous permettrez de percevoir ce que pouvait être le travail en commun de ces deux personnalités ?

PW : Les cas où deux auteurs complets, et de génie, travaillent en même temps sur un livre sont rarissimes, et Les 7 boules de cristal en est l’illustration frappante. Il serait donc fascinant d’en savoir davantage sur ce moment historique. Cette période fut assez courte (officiellement, de début 1943 à fin 1946). Pourtant, son onde de choc s’étale sur près de 40 années. Les experts s’entendent pour dire que, dans leurs oeuvres respectives, il y a eu un avant et un après cette période, mais ils considèrent généralement que c’est Hergé qui a marqué davantage Jacobs plutôt que l’inverse. Or nous pensons, Francois Rivière et moi, que Jacobs a eu une influence profonde et décisive sur le créateur de Tintin. En nous attachant à montrer combien la création de Blake et Mortimer a apporté un souffle nouveau à la bande dessinée de son temps, nous faisons aussi sentir, par contraste, le sentiment de jalousie particulière qu’Hergé a développé par rapport à Jacobs. Par ailleurs, nous évoquons également certains aspects précis de cette coopération. Comme j’ai eu la chance de visiter l’intérieur de la Maison d’Hergé (av. Delleur à Boisfort), j’ai pu photographier le bureau où les deux auteurs ont travaillé de concert. Cela concourt à l’authenticité, par la documentation des lieux, que nous voulons donner à notre travail.

KLI : En quoi la lecture de ces différents ouvrages peut infléchir votre approche du sujet Jacobs dans votre bande dessinée avec François Rivière qu’il s’agisse de la mise en place des dernières planches ou bien d’une remise en cause de cases ou séquences déjà réalisées ?

PW : Les livres de Pierre Fresnault-Deruelle et Pierre Sterckx sont des ouvrages d’analyse sur l’œuvre de Jacobs, ils ne sont pas porteurs de nouveauté concernant sa vie, par conséquent ils n’ont pas d’influence sur notre travail. Dans l’élaboration de notre Roman-Graphique nous avons cherché à ouvrir à une autre compréhension de l’œuvre par la biographie. J’ai la chance de beaucoup fréquenter les communes de l’est de Bruxelles (autour du quartier du Cinquantenaire) où je travaille et où Jacobs a longtemps séjourné. Je m’y promène beaucoup à vélo de jour comme de nuit. En fréquentant ces lieux, je me suis rendu compte combien Jacobs avait laissé infuser sa ville et son ambiance dans les planches de Blake et Mortimer. François Rivière est un très fin connaisseur de Bruxelles et un grand amoureux de cette ville. Ensemble nous avons reparcouru les lieux de Jacobs et nous avons ainsi affiné notre repérage pour qu’il serve de fondement à l’établissement du texte comme de l’image.

Cette démarche nous a permis de faire un bon nombre de trouvailles que je vous laisse le plaisir de découvrir à la sortie prochaine de notre ouvrage !

KLI : Vous nous mettez déjà l’eau à la bouche mais nous allons vous laisser le peaufiner dans un esprit très jacobsien ! Merci encore pour cet échange très enrichissant qui n’épuise bien évidemment pas le sujet. Et pourquoi pas d’ailleurs se donner rendez-vous dans quelques mois pour un nouvel entretien sur le vaste sujet de l’évolution du dessin ligne claire de Jacobs au fil des aventures de Blake et Mortimer ?

PW : Avec plaisir !

Liens utiles :

– la première partie d’une captivante conférence de Philippe Wurm sur la ligne claire et la ligne puissance (Université Libre de Bruxelles – novembre 2011) : à voir sur www.youtube.com

– La présentation de l’ouvrage de Pierre Fresnault-Deruelle sur le site des Presses Universitaires François Rabelais : https://pufr-editions.fr

– La présentation de l’ouvrage de Pierre Sterckx sur le site de Dargaud : www.dargaud.com

– Le site de Golden Creek Studio : www.goldencreekstudio.com

ENTRETIEN AVEC PHILIPPE WURM – 2012

L’automne dernier a été marqué par la publication chez Glénat du premier volume de Lady Elza, nouvelle série écrite par Jean Dufaux et dessinée par Philippe Wurm, prolongement direct de leur précédente série, Les Rochester, publiée initialement chez Casterman et reprise ensuite chez Dupuis. Cette bande dessinée ayant retenu toute notre attention, il nous a semblé intéressant d’interroger Philippe Wurm sur sa carrière et ses rapports avec la ligne claire. Nous vous proposons de découvrir cet échange fort instructif sur son parcours et son approche créative qui nous dévoile un auteur exigeant, à nos yeux certainement trop discret et pas encore suffisamment reconnu pour sa contribution à la continuation du style ligne claire. Nous tenons à remercier Philippe Wurm pour sa précieuse collaboration. La lecture de cet échange devrait donner l’envie à celles et ceux d’entre vous qui seraient passés à côté de cette bande dessinée de la découvrir au plus vite !

Klare Lijn International : Avec la publication de Excentric Club, premier volume de Lady Elza, peut-on parler de refondation de la série des Rochester, d’un nouveau départ sur des bases différentes ?

Philippe WURM : Ni l’un ni l’autre, je dirai qu’il s’agit d’un prolongement avec un recentrage fort sur le personnage principal qu’est Lady Elza. En terme de communication auprès des lecteurs on aurait peut-être dû commencer par là, la série aurait été plus rapide à saisir si elle avait été centrée immédiatement sur Lady Elza; j’ai toujours trouvé que le nom générique de Rochester contenait une certain ambiguïté. Par contre, en termes romanesques, c’est plus riche comme ça, car Elza vit ici une deuxième séparation, elle ne voit plus Jack (son ancien mari et premier divorce), et le lecteur peut savoir ce qui s’est passé entre eux en allant dans le passé et en lisant les albums publiés sous le titre Rochester. Il y a donc une densité romanesque qui est maintenant établie et dont nous pouvons tirer parti avec Jean Dufaux.

KLI : Quel est votre regard sur le parcours éditorial quelque peu chaotique des Rochester ? Avez-vous le sentiment, Jean Dufaux et vous, d’avoir commis quelques erreurs de positionnement de cette série en mélangeant peut-être un peu trop les genres, en abordant des thèmes trop variés d’un album à un autre, ce qui a pu détourner des amateurs de bande dessinée ? Assumez-vous le caractère atypique de la série ?

PW : Je viens de répondre en partie à votre question. En ce qui concerne le mélange des genres et la variété des thèmes je répondrai de même, je pense que c’est une richesse pour l’univers romanesque des personnages. C’est finalement une saga très ambitieuse puisqu’elle est en prise avec son temps et elle élabore symétriquement un univers romanesque comme hors du temps ! Au total je pense que l’ensemble est cohérent et je suis admiratif de la capacité de Jean Dufaux à gérer et créer autant de personnages et de caractères pour donner un univers littéraire aussi vaste. La difficulté vient peut-être de l’impatience du lecteur qui a du mal à attendre plus d’un an la sortie de chaque tome et cela peut nuire à la fraîcheur de perception de l’ensemble. Mais pour quelqu’un qui débarque maintenant cela peut être tout à fait passionnant de suivre le destin d’Elza d’autant plus que chaque album raconte une histoire complète ce qui facilite l’entrée dans la série.

KLI : Quelle a été votre implication dans la création et l’évolution de cette série ? Avez-vous participé à la définition des personnages, au choix de l’époque et du cadre britannique, à la tonalité des récits… ? Quelles étaient vos envies et vos principales influences en la créant ?

PW : Il s’agit d’un univers créé au départ par Jean Dufaux. Le concept de comédie contemporaine romantique, fantastique et policière est bien de lui, ainsi m’a-t-il présenté les Rochester. J’ai immédiatement été séduit et je me suis plongé dans le travail de réalisation graphique. J’ai juste demandé à Jean Dufaux de situer la série en Angleterre car je suis un amoureux de ce pays et de ses traditions. Lorsque nous avons commencé les Rochester je traversais une intense période de nostalgie liée à la grande époque de la BD franco-belge (les années 50). La sortie de la reprise de Blake et Mortimer par Ted Benoit et Jean Van Hamme avait été un événement des plus réussis et il montrait que le travail de Jacobs restait d’actualité. Pour notre part, la volonté était de se dire que Jacobs avait fait de la ligne claire dans les années 50 en décrivant son époque au présent et que nous pouvions faire de même mais dans les années 2000. Ceci sous-entend que le style « ligne claire » n’est pas figé dans une époque et qu’il a une composante transversale qui parcourt le temps. Le défi étant de trouver le ton juste qui permette de faire vibrer la série en accord avec notre époque. Ce ne fut pas facile, mais je crois qu’on y arrive tout doucement, seulement les éditeurs d’aujourd’hui sont dans une telle instabilité et une telle recherche du profit à très court terme qu’il est vraiment difficile de s’installer sur la longueur. Il y a là un travail proprement « révolutionnaire » tant il se situe à contre-courant des instabilités de l’époque, tellement révolutionnaire qu’on ne nous a pas laissé faire le tour de la question! Je pense qu’avec Jacques Glénat et son équipe il y aura moyen de faire cette exploration jusqu’au bout.

KLI : Est-ce qu’il y avait aussi l’idée de rénover la bande dessinée franco-belge tout en restant classique dans l’approche ?

PW : Je pense que vouloir rénover la bande dessinée contemporaine tout en restant classique est un paradoxe! C’est pourtant ce qu’ont réalisé les grands Maîtres du genre. Plus modestement, on pourrait essayer de se faufiler entre ces grands blocs. Laisser penser que le style ligne claire s’arrête avec les Maîtres du 20ème siècle est dommage ; heureusement, aujourd’hui il y a un bon nombre d’auteurs qui pratiquent la ligne claire avec grand bonheur. La question semble être le rapport à la nostalgie des lecteurs. Les albums issus de cette nouvelle ligne claire ne rencontrent pas souvent un public très large et cela pose le problème de leur survie dans le paysage éditorial. Les lecteurs sont souvent tournés vers le passé et ne font pas assez confiance ou ne sont pas assez curieux vis-à-vis des nouvelles productions. Par bonheur, il y a un vrai public de passionnés qui suivent avec attention cette production et si cela ne suffit pas à faire vivre les auteurs, cela constitue un réel encouragement.

KLI : Entre La liste Victoria et Excentric Club, votre trait a fortement évolué. Il me semble s’être épaissi au fil des albums avec une tendance vers un semi-réalisme et une plus grande stylisation pour Lily et le Lord et le premier Lady Elza. La représentation d’Elza me semble révélatrice de cette évolution. Quel regard portez-vous sur votre approche graphique de la série ?

PW : C’est exact ! Et l’évolution graphique d’Elza traduit bien cette recherche en mouvement (avec ses essais et erreurs !). Je suis parti d’un dessin plus réaliste dans les deux premiers Rochester chez Casterman puis, en arrivant chez Dupuis, j’ai souhaité aller progressivement vers plus de semi-réalisme (il y a là, je pense, une sensibilité liée au climat éditorial et à l’histoire de chaque maison d’édition, en gros je suis passé d’une référence Jacobs, Jacques Martin à une référence Franquin, Tillieux et Chaland). Cela s’est fait par un épaississement du trait et par le passage au pinceau pour l’encrage des personnages. Cette tendance issue principalement de ma passion pour Chaland s’est confirmée au long des années. Cela demande plus de travail, surtout préparatoire, pour arriver à une ligne synthétique, mais c’est une élaboration artisanale qui me plait beaucoup et qui me donne de grandes satisfactions. De plus je trouve que le semi-réalisme permet une plus grande richesse narrative, car le registre est plus large, je peux mieux suivre le scénario de Jean Dufaux qui passe de la comédie au drame de la légèreté à l’ambiance plus sombre ou au fantastique, et cela me permet de préserver une cohérence d’univers et la meilleure unité de style possible.

KLI : Avez-vous le sentiment d’être parvenu au terme de votre évolution graphique ? Si je vous dis que votre dessin n’est pas immédiatement reconnaissable, quelle est votre réaction ? N’avez-vous pas le sentiment que vous pourriez affirmer un style plus personnel, une patte plus identifiable qui permettrait de dire en voyant l’un de vos dessins, l’une de vos cases, « tiens, c’est du Wurm » ? Etes-vous sur cette voie ?

PW : J’espère ne pas être arrivé au terme de mon évolution graphique ! Toutefois la question est intéressante et délicate ; par exemple la grande homogénéité (stabilité) graphique d’Hergé (sur ses albums couleur) est-elle un mal ou un bien ? Pour répondre à votre question Je pense avoir un dessin à forte personnalité, facilement identifiable dans le registre de la ligne claire.

Concernant l’identification d’un style on peut développer la question par un certain nombre d’exemples : Swarte a un dessin hergéen immédiatement reconnaissable mais il est absolument lui-même dans son travail et il explore des pistes qu’Hergé n’aurait pas abordées ! Tillieux est passé par de très fortes références (Caniff, Hergé et Franquin) très bien repérées dans les étapes de son évolution et pourtant il est immédiatement reconnaissable ! Morris a un style de dessin à nul autre pareil sur le continent européen car aux USA (où il a vécu plusieurs années) il est identifié au style » Mad « . Il faut aussi distinguer » dessin immédiatement reconnaissable » et » style « . Certains créateurs présentent un style vraiment novateur comme Hergé, Jacobs ou Franquin mais ils sont plutôt rares. Pour d’autres il faudrait parler de degré de personnalité chacun marquant de sa griffe la réalisation d’une œuvre. L’important étant de trouver la bonne carburation entre style et propos.

KLI : Vous vous revendiquez souvent d’une forme de proximité avec la ligne claire. Qu’est-ce qui vous en rapproche ? Qu’est-ce qui vous en éloigne ? Pour vous qu’est-ce que la ligne claire ? Juste un style de dessin épuré ou bien également une forme de narration en bande dessinée qui facilite la lecture ?

PW : Ce qui m’a rapproché de la Ligne Claire et qui m’en rapproche encore, c’est le plaisir de la lecture ! Ce qui peut m’en éloigner c’est la mise en scène cinématographique qui domine trop facilement la BD réaliste d’aujourd’hui (et qui peut m’influencer insidieusement) ou le plaisir de dessiner de manière plus expressionniste qui correspond a une partie de ma production de jeunesse.

Pour moi la Ligne Claire est un rapport texte/image dans une de ses composantes les plus réussies. Il y a des relations de vitesse et de lenteur entre le texte et le dessin qui trouvent leur optimisation dans ce style si moderne. Le rapport d’épaisseur du trait du dessin avec celui du trait d’écriture (lettrage) est une des clefs de la réussite de ce style ; il induit un certain rapprochement dans la saisie des deux ordres, le dessin devenant une certaine écriture et le texte apportant ses informations en participant graphiquement à l’équilibre de l’ensemble. Il y a aussi la question du temps de saisie de l’image qui est très particulier en Ligne Claire. En gros, je pense qu’une image Ligne Claire est saisie plus lentement qu’une photo. Un dessin » Hergéen » ou » Jacobsien » ressemble davantage à de l’estampe Japonaise qui est un art de la contemplation et de l’indice dans l’image. Cela s’oppose à la photo qui généralement induit une saisie globale très rapide (les zones floues de la photo dirigent très vite le regard vers le point de focus), ceci épuise rapidement l’effet de l’image et pousse le lecteur à consommer rapidement la suivante (ce qui met le lecteur en contradiction avec le temps de saisie du texte, toujours plus lent !).

En Ligne Claire, le fait que chaque partie du dessin soit clairement analysée permet au lecteur d’effectuer en permanence un » zoom » sur l’image, en ayant une définition parfaite, ainsi le lecteur peut constamment voyager du tout aux parties et découvrir des détails dans l’image qui peuvent être importantes dans le développement ultérieur de la narration. Cette possibilité de découverte à posteriori induit une temporalité différée, liée au décalage, qui permet de grandes variations narratives (Chaland a, par exemple, très brillamment exploité ces potentialités dans Le jeune Albert ou Freddy Lombard). Cela va à l’encontre de la tendance » picturalisante » ou » hyper-réaliste » d’aujourd’hui qui promeut un retour inconscient à l’image photo (presqu’au roman-photo !) avec disparité (étrangeté) entre texte et image. Selon moi, Hergé, Jacobs et Chaland ont, entre autres, établi chacun une grammaire narrative, une typologie graphique et un sens de la temporalité si précis qu’ils caractérisent chacun un mode de fonctionnement de ce style Ligne Claire. Ainsi la Ligne Claire, art de la transparence, apparaît paradoxalement comme porteuse d’étranges épaisseurs et de profondeurs inattendues ! Presque de zones d’ombres !

Depuis quelques années je fais un travail de recherche sur ce thème et j’en expose certains résultats lors de conférences données à L’ULB (L’Université Libre de Bruxelles). La question de la Ligne Claire est bien un thème qui me passionne car je suis persuadé qu’il reste énormément à faire tant sur le plan de la création que sur celui de l’analyse.

KLI : Quelles ont été vos principales influences graphiques au cours de votre carrière ? Quels sont les auteurs à qui vous pensiez en dessinant vos différents albums, Nero Wolfe, Maigret, Le Cercle des Sentinelles, les premiers Rochester période Casterman, les Rochester période Dupuis, le premier Lady Elza ? J’imagine que les influences ont évolué au cours de votre parcours ?

PW : Mes quatre influences majeures sont Franquin, Goossens, Jacobs et Chaland et ces auteurs correspondent dans l’ordre à 4 étapes de ma vie. Mais j’ai aussi fréquenté avec délectation d’autres auteurs qui me sont très chers comme Caniff, Jijé, Tillieux, Mignola, Tardi, Beuriot, Bodart, Giardino, Jacques Martin, Juillard, Giraud-Moebius, Morris, Peyo et Hergé (ces deux derniers particulièrement pour leur génie narratif et du point de vue scénario je ne peux oublier Goscinny et Charlier).

KLI : Vous arrive t-il de vous reporter à certaines bandes dessinées de vos aînés pour trouver des solutions à vos questionnements de représentation, de cadrage, de mise en page… ou bien vous l’interdisez-vous ?

PW : Oui ! Je m’y réfère constamment ! Je regarde et j’apprends beaucoup, encore et encore !

KLI : Vous avez encore réaffirmé dernièrement votre admiration pour Ever MEULEN et Joost SWARTE qui sont plus illustrateurs, graphistes qu’auteurs de bande dessinée. Pourtant votre travail en bande dessinée est beaucoup plus « conservateur » que leur approche picturale. N’avez-vous pas l’envie d’aller dans leur direction, de vous « lâcher » un peu dans votre dessin ? N’êtes-vous pas également tenté par l’illustration ? Etes-vous définitivement ancré dans la bande dessinée dite « classique » ? Vous verriez-vous emprunter des voies plus expérimentales, artistiques, moins ancrées dans la tradition ?

PW : Le problème c’est que les termes » traditionnel « , » influence « , » moderne » et » classique » sont des mots valises qui portent des définitions floues. De plus ils ont aujourd’hui des connotations négatives car ils sont souvent employés par certains critiques avec l’intention de présenter un regard en apparence pointu alors qu’ils ne pointent pas vraiment le problème (ils rétorqueront qu’ils ont peu de place pour s’exprimer mais ce n’est pas une excuse). Ces termes sont donc pollués et ils empêchent la critique constructive qui est pourtant bien nécessaire à la création.

Concernant Joost Swarte et Ever Meulen je suis admiratif de la cohérence de leur démarche graphique et de la radicalité avec laquelle ils embrassent un tout. Ils osent aller jusqu’au bout de leurs intentions et cela m’épate. Maintenant, le fait de faire de l’illustration (graphique) plutôt que de la bande dessinée leur autorise peut-être davantage de liberté (de radicalité) ? Toujours est-il qu’ils sont des phares et c’est un bonheur de voir quelles parties du monde ils éclairent avec leur trait de lumière.

Pour ce qui est de ma démarche, je reste obsédé par la narration et la relation entre texte et images et je trouve qu’il y a là un champ encore très vaste d’explorations avant d’intégrer éventuellement d’autres dimensions. Dans le discours dominant actuellement je déplore, hélas, une grande confusion entre la forme et le fond. Si une bande dessinée apparaît illustrée avec des moyens picturaux dit » modernes » alors d’office on tend à penser que son discours est forcément novateur !… Si cela peut s’avérer parfois exact (je pense à Maus de Spiegelmann) le plus souvent il n’en est, hélas, rien ! De plus je déplore que ce discours simpliste valorise à priori ce genre de démarche et tend à pousser beaucoup de jeunes créateurs, comme des moutons de Panurge, vers ces démarches dites » novatrices « , comme il est difficile d’inventer la roue tous les matins ces jeunes créateurs se copient et finissent par se ressembler tous ! Le fait d’assumer une filiation, par exemple la ligne claire, aide à comprendre les choses en profondeur. Ainsi, la connaissance de la technique propre à la ligne claire (encrage, cadrage, documentation…) permet d’intégrer au mieux les composantes particulières de ce style et de développer son langage en toute subtilité.

J’ajouterais que je n’ai plus de soif particulière pour les expériences picturales extrêmes, car j’ai eu la chance de pouvoir explorer cette tendance avec succès (Médaille du Gouvernement et prix de la ville de Bruxelles 1987) lors de ma formation en dessin à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles et cela m’a libéré de beaucoup de fausses envies. En faisant de la bande dessinée, l’essentiel pour moi est de bien raconter une histoire et de chercher à user de toute la force du médium pour emporter le lecteur dans une autre dimension, si cela advient, je suis comblé. Si cette démarche peut résister à l’épreuve du temps (qui est terrible!) alors c’est le comble du bonheur !

KLI : Vous aviez exprimé le désir de reprendre Blake et Mortimer, le temps d’un album, avec Jean Dufaux en présentant une proposition aux éditions Blake et Mortimer. Pourriez-vous nous en dire plus sur la genèse de ce projet ? Une telle initiative n’était-elle pas finalement contradictoire avec l’approche contemporaine qui est la vôtre sur les Rochester et Lady Elza ? Œuvrer sur un album situé dans les années 50 ou 60 était une envie forte de votre part ?

PW : Etant donné l’admiration que je porte à Jacobs, je trouvais formidable de pouvoir faire un Blake et Mortimer et j’ai rencontré en Dufaux un très bon complice pour lancer le projet. Une telle initiative est en apparence contradictoire avec l’approche contemporaine de Lady Elza mais on ne peut s’interdire des voyages dans les époques anciennes sous prétexte de recherche contemporaine sur la Ligne Claire.

J’avais très envie de me confronter directement au style de Jacobs et les pages réalisées pour le projet m’ont appris beaucoup de choses, aussi bien sur mon dessin que sur celui de Jacobs. Elles ont terriblement renforcé mon admiration pour son travail artistique. Le dessin de Jacobs est jusqu’au-boutiste ! C’est une synthèse incroyable entre le sens du volume et la stylisation graphique ; à ce niveau de synthèse et d’équilibre il n’y a pas d’équivalent, car Jacobs utilise la synthèse pour augmenter la puissance d’expression des personnages ou le sens de l’atmosphère des lieux.

Pour moi il n’est pas du tout rigide ou théâtral comme le disent certains, il est juste très puissant et hypnotisant et expressionniste que demander de plus !

Pour ce qui concerne le projet Blake et Mortimer, je m’étais pleinement investi dans sa réalisation pendant plus de quatre mois. Les éditeurs de Dargaud n’ont pas trouvé que ma présentation graphique leur convenait et ils ont souhaité engager Antoine Aubin pour l’illustration du scénario de Jean Dufaux. Comme Antoine Aubin fait déjà partie du catalogue il y a peut-être là une certaine logique éditoriale ?

KLI : Quels sont vos projets ? Etes-vous déjà au travail sur le second volume de Lady Elza ?

PW : Actuellement je travaille sur le tome 2 de Lady Elza, à sortir fin 2012. L’accueil du tome 1 a été une très jolie surprise et cela nous donne plein d’enthousiasme et de confiance pour poursuivre ce nouveau cycle avec notre chère Lady !

J’aurais bien quelques autres projets dans mes tiroirs que je voudrais réaliser seul au dessin comme à l’écriture, mais une chose à la fois. Amusons-nous d’abord avec les albums de Lady Elza.

Illustrations copyright Wurm, Dufaux et Glénat

Illustrations copyright Disney-Pixar

Illustrations copyright Disney-Pixar

Astrid, une héroïne pleine de vie

Astrid, une héroïne pleine de vie

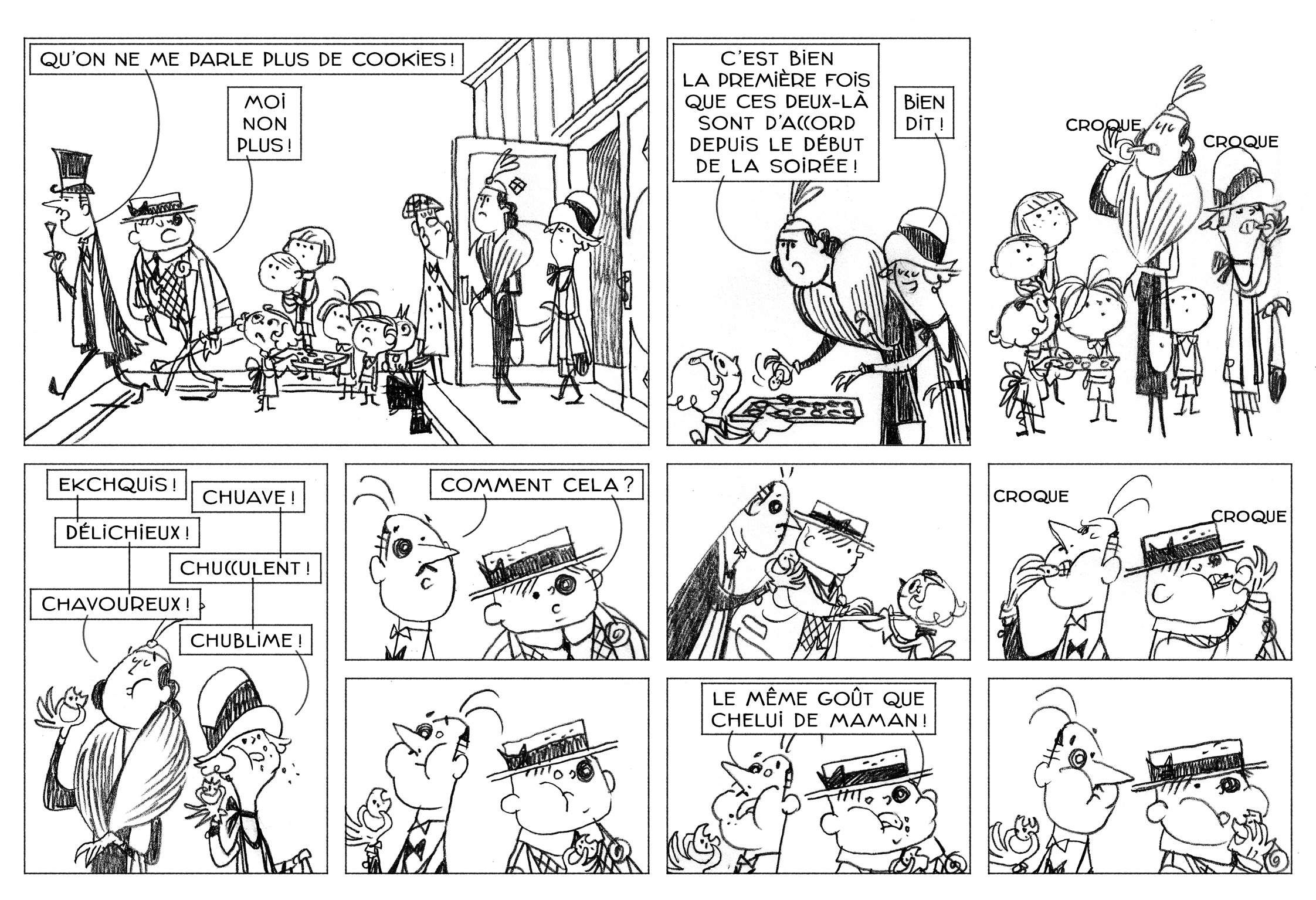

Recherches pour le cousin Hippolyte Cupcake (ci-dessus)

Recherches pour le cousin Hippolyte Cupcake (ci-dessus)

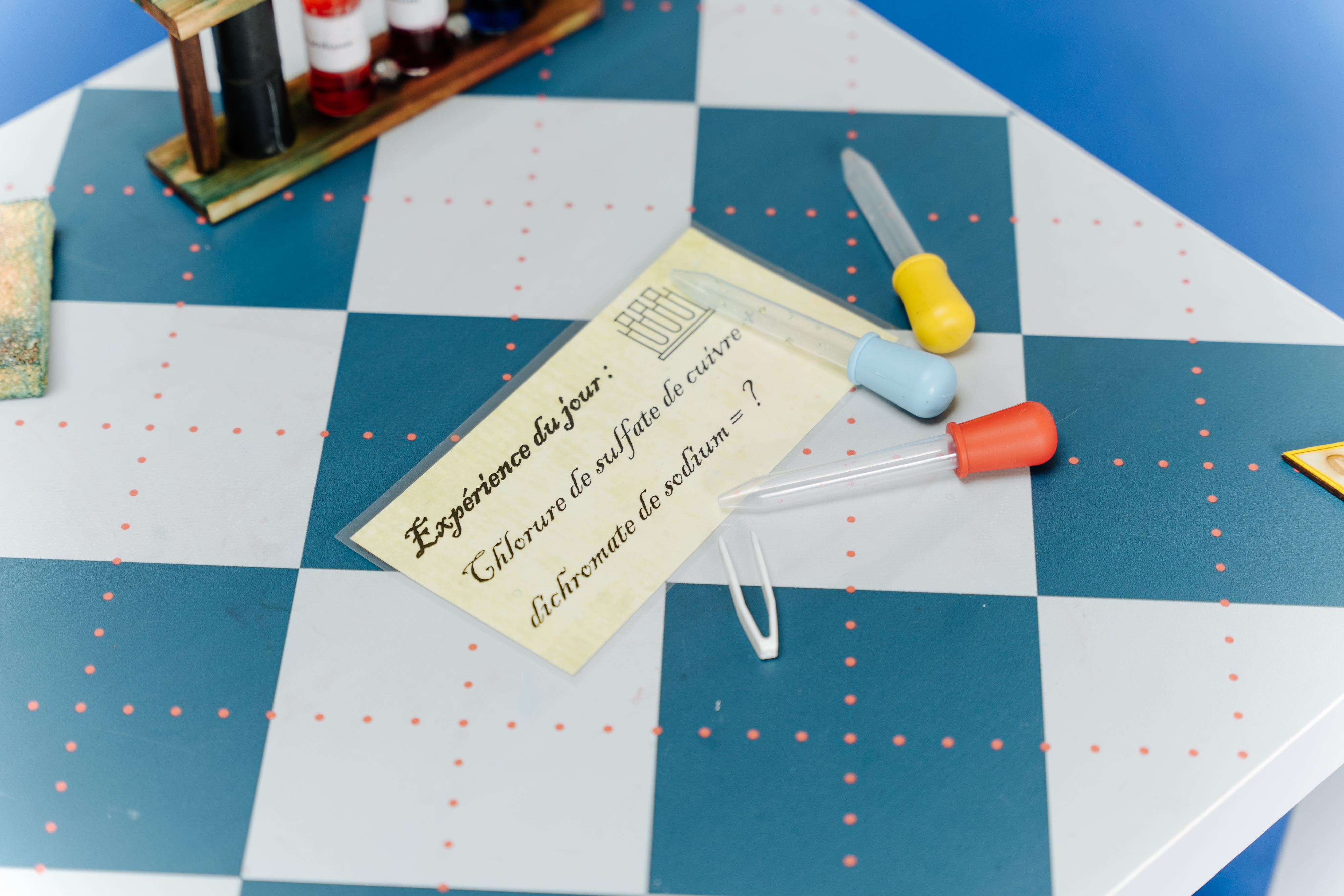

Photos de l’Escape Game et de l’exposition Astrid Bromure à Angoulême

Photos de l’Escape Game et de l’exposition Astrid Bromure à Angoulême

Astrid Bromure en vitrine

Astrid Bromure en vitrine

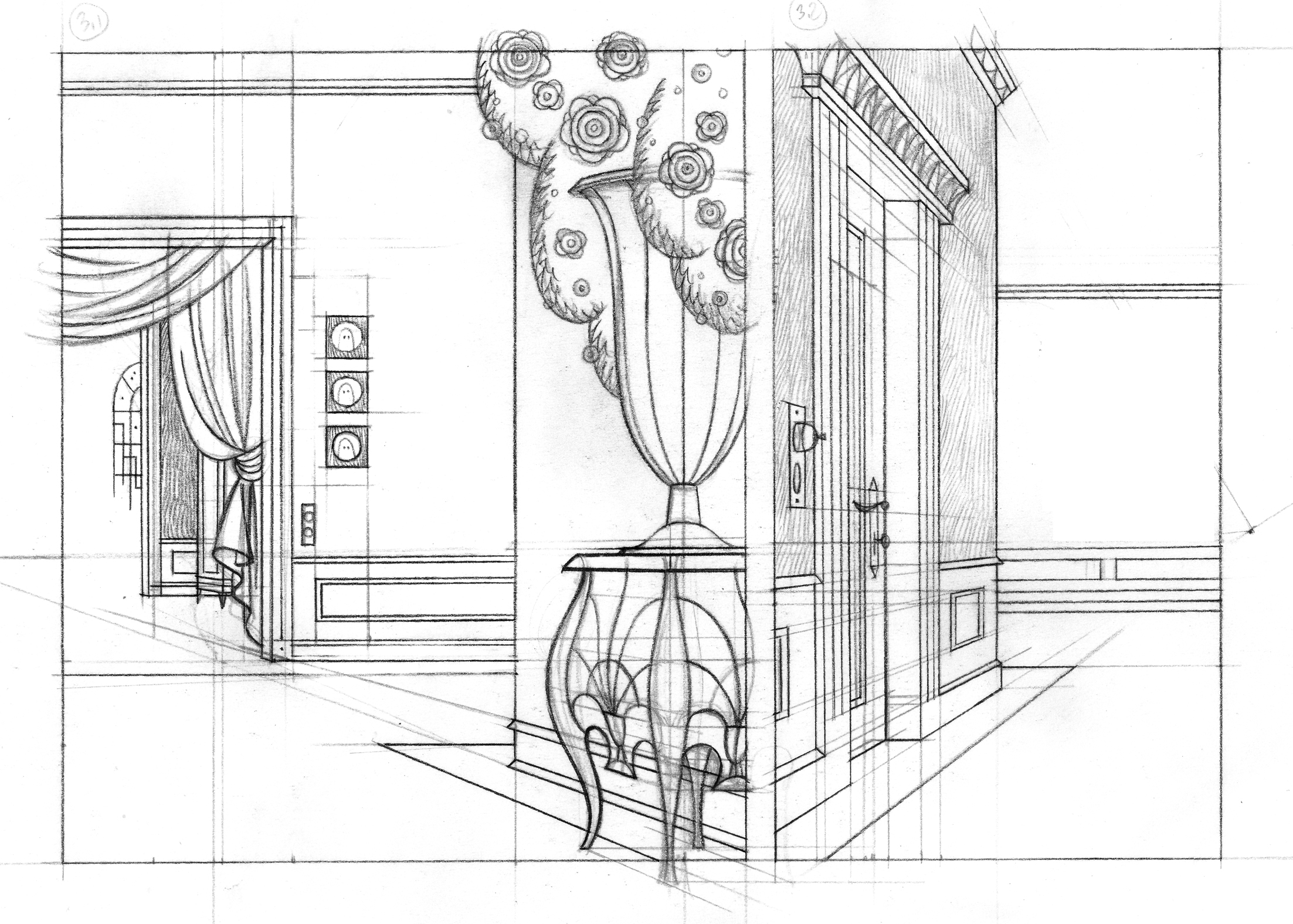

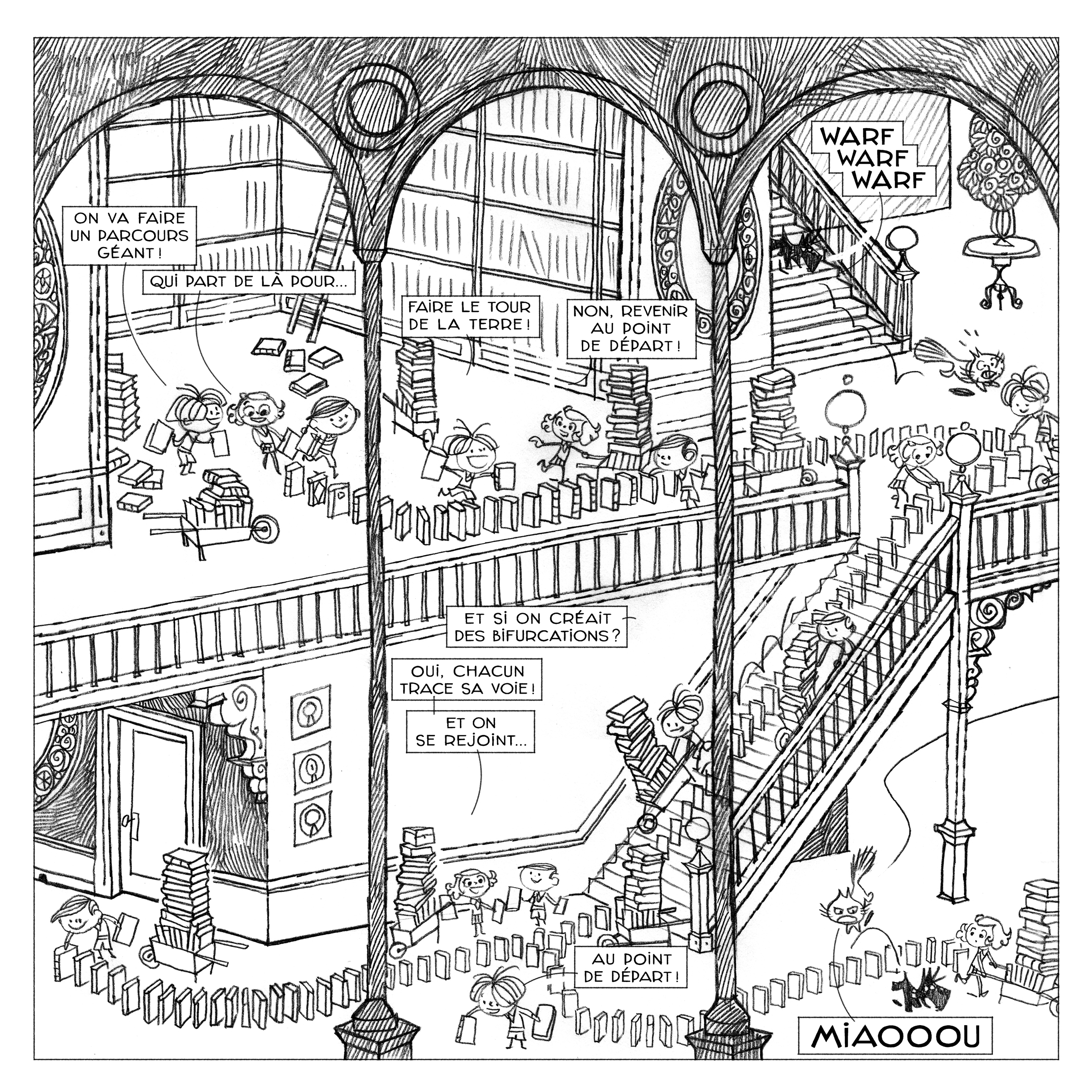

Astrid Bromure, un univers qui bouge déjà sur le papier (ci-dessus et ci-dessous)

Astrid Bromure, un univers qui bouge déjà sur le papier (ci-dessus et ci-dessous)